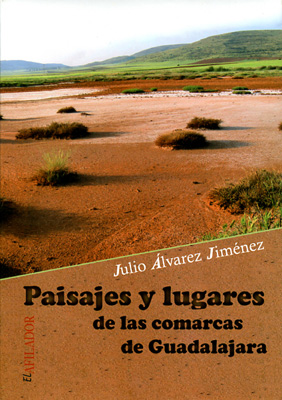

El valle del río Salado, cercano a Sigüenza, no es demasiado grande. Con una cuenca modesta, el río recorre unas decenas de kilómetros de norte a sur. En ocasiones encajonado, a veces escondido por la vegetación, nunca majestuoso o caudaloso, hasta desembocar en el río Henares en Baides. Y esa modestia alberga unos tesoros que han forjado la historia de la comarca, los paisajes de la sal. Con una docena de instalaciones salineras, algunas de ellas ya desaparecidas, y otras tantas manchas naturales de saladar, el valle del río Salado es un extraordinario ejemplo de este tipo de paisajes. En su corto recorrido, se puede apreciar una importante diversidad de lugares donde la sal es el verdadero artífice y protagonista de su entorno. Se conforma así un paisaje cultural digno de preservar.

Las salinas que sin duda más influencia han tenido en la configuración del paisaje y en el devenir de la historia de la comarca, son las de Imón y las de La Olmeda. Dos conjuntos, de 12 hectáreas cada uno, donde se ha cosechado la sal hasta 1993. No en vano dicen que la catedral de Sigüenza se construyó con sus rentas o que castillos como el de la Riba vigilaban su trasiego por el valle desde tan estratégica ubicación. Pero conviene no olvidar otras salinas de menor tamaño, cuyos restos aún son visibles, como son las de Bujalcayado, Rienda, Santamera, Paredes, Riba de Santiuste, Torre de Valdealmendras y Carabias. Peor suerte han corrido las de Tordelrábano, hoy desaparecidas bajo una carretera, o las de El Atance, bajo las aguas del embalse homónimo. A pesar de la abundancia de instalaciones históricas, tan sólo las salinas de Imón fueron protegidas en 1992 como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. En eso son equiparables a la majestuosa catedral seguntina que tiene idéntica protección cultural. También resulta, cuando menos, curioso comprobar que las salinas de La Olmeda, de idéntico origen y trayectoria histórica a la de Imón, quedaron fuera de esa protección.

En cuanto a las manchas de hábitat salino, éstas se encuentran desperdigadas por todo el valle, cual perdigonada en el mapa, presentando parcelas de salinidad rodeadas de cultivos yvegetación natural más típicos de los alrededores. Constituyen espacios pequeños, raros y valiosos, perofrágiles y vulnerables. En ellos prolifera la vegetación halófila, amante de la sal, que por su ubicación tan alejada del mar y a tanta altitud, son verdaderas joyas ecológicas. Estas manchas están protegidas como conjunto bajo diversas figuras legales, como la microrreserva “Valle y Salinas del Salado”, establecida por la Junta de Castilla-La Mancha, o como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona Especial para la Protección de las Aves (ZEPA) “Saladares del río Salado”, incluidos en la Red Natura 2000, de ámbito europeo.

Si de por sí esta protección ha sido a todas luces insuficiente, más nos debería preocupar la falta de visión integral que ha mostrado la sociedad en su conjunto. Cuando en otros lugares se está celebrando, protegiendo y divulgando la existencia de viñedos, olivares o dehesas como paisajes culturales, y se ponen en valor sus recursos naturales, culturales y humanos, hay una falta absoluta de consciencia de que los paisajes de la sal merecen idéntica consideración. Un recurso tan extraordinario como éste, si bien presente en otros lugares de la península Ibérica, ofrece una concentración, abundancia y diversidad de espacios salinos en el valle del río Salado, que es único en Europa. Esas figuras de protección podrían haber reforzado el sentimiento de orgullo y pertenencia entre los seguntinos, de haber existido. De hecho, a día de hoy muchas personas desconocen la existencia de este legado salinero en la zona.

Todos somos, en menor o mayor medida, culpables del olvido y degradación en que se encuentran los paisajes de la sal del valle del río Salado. Las administraciones consideran que han cumplido con su tarea al proteger parte de este patrimonio; pero se han mostrado poco diligentes en su aplicación en el terreno –sobre todo en el caso de las salinas de Imón– quedando esa protección sólo sobre el papel. Por otro lado, los propietarios han alegado dificultades económicas, que venían ya de lejos al no ser la sal un bien de consumo muy rentable. Tampoco han sabido reinventar el producto, tal y como sí se ha hecho, y con gran éxito, en otros lugares. Y, finalmente, la sociedad ha sido incapaz de movilizar tanto a la administración como a los propietarios a la acción.

Y quizá, en el fondo, sea esto lo más preocupante. El principal obstáculo no ha sido el dinero, sino que no hayamos sido capaces de dialogar, de entendernos, siquiera de escucharnos. Enrocados cada cual en su postura, vemos en el otro un escollo al que eliminar del camino, bien por silencio administrativo, bien por la descalificación gratuita. Ahora ya no queda otra que sentarse cara a cara, acordar acciones y trabajar. Desde IPAISAL hacemos un llamamiento a las instituciones y a todo aquel que se sienta aludido, a luchar por el reconocimiento, la protección y la puesta en valor real y efectiva de los paisajes de la sal. La huida hacia adelante, siguiendo patrones de negocio obsoletos, no encaja bien aquí si lo que buscamos es una visión integral del patrimonio y del paisaje. Paremos, mirémonos a los ojos y pensemos en el legado que queremos dejar atrás. Un legado que nos sirva para comprender la Historia, que nos permita reconocer nuestra identidad y nos haga sentir orgullosos de ella. Ejemplos hay, por doquier. Sólo hay que saber mirar y mirarse.

Katia Hueso & Jesús-F. Carrasco,

IPAISAL