Pocos cuerpos celestes nos deparan un espectáculo tan fascinante como un cometa –un espectáculo que conjugue tan equilibradamente el placer de lo novedoso y de lo predecible, lo visual y lo intelectual, lo efímero y también lo suficientemente duradero como para poder quedar con alguien y compartirlo juntos.

Lo novedoso. Hace tan sólo cinco meses, el sucio iceberg volador que hoy conocemos como cometa NEOWISE orbitaba en el más absoluto anonimato por el espacio interplanetario, uno más entre los numerosos escombros que dejó tras de sí la colosal obra generadora de nuestro Sistema Solar hace más de 4000 millones de años. En todo ese tiempo no había pasado de ser una pequeña amalgama irregular de varios tipos de hielo (agua, anhídrido carbónico, amoníaco, metano) con impurezas en forma de granos, que flotaba en los gélidos arrabales en los que se crió o fue adoptado –la Nube de Oort, globo esférico que envuelve al Sistema Solar– hasta que algún feliz encuentro le envió de viaje hacia el interior. Al sobrepasar la demarcación de Júpiter y entrar en la zona cálida, los hielos comenzaron a volatilizarse creando una envoltura gaseosa que puede alcanzar un millón de kilómetros de diámetro –la coma, de la que deriva el nombre de cometa. Un objeto helado de apenas un kilómetro, invisible, se adereza desplegando un adorno cientos de miles de veces mayor que refleja abundantemente la luz solar en una proeza que haría palidecer a pavos reales y drag queens. En marzo de 2020, gracias al recién ganado brillo, el cometa es descubierto por el satélite NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) de la NASA y conoce la fama terrestre con el nombre de C2020F3 NEOWISE: C por no conocerse su período orbital y F3 por ser el tercer cometa descubierto en la sexta quincena del año (F, sexta letra del alfabeto).

Lo predecible. Desde entonces, gracias a nuestro conocimiento de la mecánica celeste se ha podido predecir su órbita en caso de estabilidad y traducirla en la dirección del cielo hacia la que hay que mirar cada día para verlo dependiendo del lugar y hora de observación. Ésta es, sin duda, otra proeza, la del saber humano. Desde nuestra latitud, los primeros días convenía madrugar para verlo y a partir del 12 de julio lo hemos disfrutado al anochecer. El mayor acercamiento al Sol (perihelio) se produciría el día 3 del mismo mes (40 millones de km) y a la Tierra el día 23 (a 100 millones de km).

Lo visual. Todavía no hemos hablado de la cola, sin duda el elemento más vistoso –no confundirla con la coma, que vemos como el punto borroso del que parte la cola. En realidad se distinguen dos colas: una amarillenta, formada por granos de polvo no volátiles que va perdiendo el cometa, y, en condiciones de buena visibilidad, una azulada, formada por partículas con carga eléctrica neta arrancadas por el feroz soplo electromagnético del viento solar. Los primeros se quedan dibujando burda y efímeramente la órbita del cometa mientras que las características eléctricas de las segundas las hacen apuntar en dirección opuesta al Sol alcanzando la estela un tamaño real formidable, de hasta 150 millones de km (1 Unidad Astronómica), mientras que su rica composición química (CO+, CO2+, CH+, CN+, N2+, OH+, H2O+) se manifiesta en preciosas tonalidades entre las que suele destacar la azulada del monóxido de carbono ionizado, CO+.

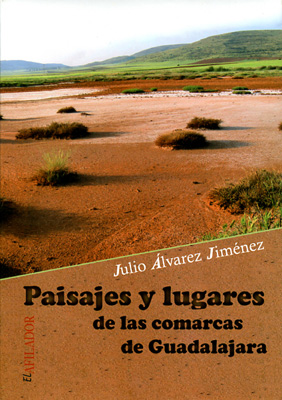

El cometa divisado junto al castillo de Sigüenza.

Lo intelectual. A pesar de su pequeño tamaño astronómico, un cometa es un inmenso tratado de Física en el que confluyen fenómenos fascinantes: en la coma estamos presenciando la sublimación o paso directo de hielo a gas sin pasar por la fase líquida; en la parte torcida de la cola amarilla somos testigos de la desviación de trayectoria sufrida por los granos de polvo más livianos que el cometa deja atrás, uno de los mejores testimonios de la llamada presión de radiación –nos cuesta imaginar que la luz sea capaz de empujar literalmente un objeto pero cuando se trata de la luz solar y de granos minúsculos aislados en un medio casi ingrávido tenemos el espectáculo asegurado; en la rectitud de la cola azulada experimentamos la potencia del viento solar, esa corriente de partículas cargadas liberadas desde la corona solar y que aquí vemos actuando a cientos de millones de km de su origen; por no hablar del interés que suscita recibir la visita de una muestra literalmente congelada de los primeros instantes del mismísimo sistema solar que nos ha dado la vida o el papel que los cometas han podido jugar en la formación de nuestros océanos.

Lo efímero. Como metáfora de la propia vida, la fase del cometa visualmente más exhuberante desde nuestro punto de vista habrá sido muy corta: las condiciones de temperatura y cercanía que nos han permitido verlo temporalmente se acabarán pronto y el cometa seguirá su curso de vuelta a la Nube de Oort algo cambiado por su encuentro con el maestro solar: más delgado, internamente afectado por las fuerzas de marea y con una órbita retocada tanto por su “pérdida de peso” como por la propulsión a chorro que le ha proporcionado la eyección de material por el “tubo de escape”.

Lo duradero. Una vez que se aleje de la zona de mayor “peligro gravitatorio, térmico y electromagnético”, de las inmediaciones del Sol y de Júpiter, lo normal es que en los próximos miles de años sufra pocos cambios. Nos deja su estela, que quizás algún día alguien festeje pensando un deseo ante la correspondiente lluvia de meteoros, y el recuerdo de lo real, lo bello y lo fugaz.

Nota del autor: Dedicado a Belén y a Jaime, que nos han dejado inesperadamente este mes y, con cariño, a sus familias.

Javier Bussons Gordo

fotos: Javier Munilla