Este comienzo de la primavera está siendo muy especial debido al confinamiento por el COVID-19. Al mismo tiempo será probablemente la Semana Santa de más recogimiento que muchos hallamos vivido nunca. Y como estos días nuestra única ventana, y nunca mejor dicho, a la naturaleza son las ventanas de nuestras propias casas, os animo a que os asoméis por ellas y os aseguro que es muy probable que la mayoría de vosotros podréis, en algún momento del día, contemplar a la protagonista de este artículo.

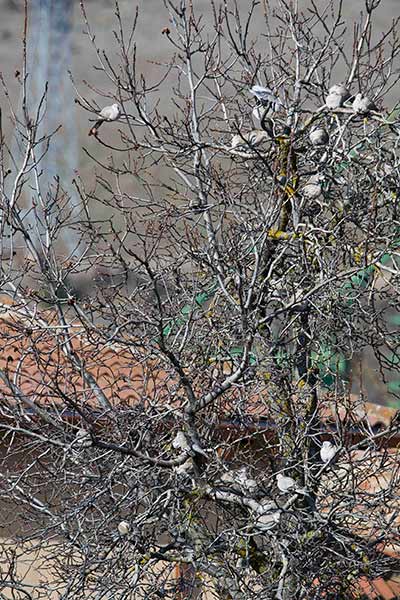

Tórtolas turcas en la Alameda de Sigüenza

Pero antes de desvelar su nombre os quiere contar que existen muchas tradiciones o leyendas que atribuyen a ciertas aves el intento de aliviar el dolor de Jesucristo en la Cruz, entre ellas el jilguero y la golondrina. Pero hoy nuestra ave es protagonista de una leyenda que la vincula con el sufrimiento que padeció Jesús durante el “Viacrucis” camino del Calvario. Además, esta ave ha protagonizado también, y esto no es leyenda, uno de los sucesos ornitológicos más destacado durante el siglo XX, ya que siendo de costumbres sedentarias ha conseguido colonizar toda Europa desde su lugar de origen, Oriente Medio, en menos de 100 años.

Sin más dilación os presento a la Tórtola turca (Streptopelia decaocto), conocida también por Paloma de collar, como consecuencia de su nombre científico ya que Streptopelia provienen del griego “strepto” y significa: entrelazado o collar y “peleia” significa: paloma. Por tanto, la traducción seria paloma de collar en clara referencia al conjunto de plumas negro que adornan el cuello de esta ave; y decaocto es dieciocho en griego “deka” es diez y “okto” es ocho y este “apellido” hace referencia a la onomatopeya de su canto y origen de su leyenda. Creo que más o menos todos hemos escuchado alguna vez el “canto”, conocido por los ornitólogos como gorjeo, arrullo o zureo, de las palomas. Pues muchos ornitólogos afirman que la tórtola turca no canta si no que gime.

Dormidero de tórtolas turcas en Sigüenza.

Supongo que al igual que el mirlo, protagonista del mes pasado, la tórtola turca es muy conocida ya que es fácil observarla con frecuencia por los árboles, tejados y parques de Sigüenza o de cualquier pueblo de la Sierra Norte.

Como hemos comentado con anterioridad esta ave ha llegado a España procedente de Oriente Medio de forma natural y ha sabido adaptar sus hábitos de comportamiento y alimentación a sus nuevos lugares de residencia ya que en su área de distribución original se comporta como un ave típica de zonas abiertas, semiesteparias y con formaciones arbustivas dispersas, acacias o similares, en cambio las poblaciones establecidas en España y el resto de Europa ocupan ambientes urbanos, suburbanos y su entorno cercano, es decir, podemos observarla en jardines, arboledas, urbanizaciones, campos de cultivo, etc. Su alimentación es granívora, y consume principalmente granos de cereal, semillas de herbáceas y, en menor medida, partes verdes de plantas e invertebrados.

Tórtolas turcas en la Travesaña Baja de Sigüenza.

El periodo reproductor se extiende desde marzo a octubre dependiendo de las condiciones climatológicas y del alimento disponible. Si las condiciones son las adecuadas puede realizar entre tres y cuatro puestas al año. El cortejo del macho consiste en una exhibición de vuelo en la que realiza un ascenso rápido casi vertical seguido por un descenso planeando en círculos, manteniendo las alas bajo su cuerpo en forma de "V" invertida.

Nidifica en árboles, con propensión a los de hoja perenne sobre todo coníferas, o arbustos densos donde construye una somera plataforma rígida tan escasa de palos y tallos secos que cuesta entender como los huevos consiguen mantenerse sin caer al suelo. Fuera del periodo reproductor es un ave muy gregaria y pueden observarse grupos de varias decenas de individuos, posados incluso en un mismo árbol.

Veamos someramente como fue su conquista de Europa. Hasta mediados de los años treinta su población europea se circunscribe a Los Balcanes, entre 1940 y 1956 su población se va asentando en Europa central llegando a mediados de los años cincuenta a Dinamarca, Países Bajos y norte de Francia, desde donde dará el salto a Gran Bretaña asentándose en todas las islas británicas en 1965. Durante la década de los sesenta termina por colonizar todo el territorio francés. En España el primer ejemplar observado fue en 1960 en Asturias, pero era un ejemplar divagante. No fue hasta años después cuando se observa la primera pareja reproductora de tórtolas turcas en Santander en 1974 y fue durante la segunda mitad de la década de los setenta cuando se establecen poblaciones de tórtola turca a lo largo de toda la costa cantábrica, Galicia y Norte de Portugal. Durante la primera mitad de la década de los ochenta coloniza definitivamente toda la mitad norte de España (Castilla-León, Aragón, Madrid, Cataluña, Baleares y las provincias de Guadalajara, Cuenca y Castellón) y al acabar la década de los ochenta ya estaba asentada en casi todo el territorio de la Península Ibérica. En 1989 ya se localizaron ejemplares en Fuerteventura comenzando de esta forma su expansión por las Islas Canarias. Y así de vuelo corto en vuelo corta esta especie colonizó toda Europa.

Ha llegado el momento de desvelar la leyenda de la tórtola turca y el “Vía Crucis” de Jesucristo. Cuenta la leyenda que cuando Jesucristo subía al Calvario con la cruz a cuestas, un soldado romano, viéndole exhausto, se apiadó de Él. A la vera del camino estaba una vieja que vendía leche, en aquel momento el soldado romano fue y le preguntó que cuanto costaba una escudilla de leche. Ella le contestó que dieciocho monedas, pero el soldado no tenía más que diecisiete monedas. Así que trató de convencer a la mujer de que le diera una escudilla de leche para Jesús por las diecisiete monedas que tenía. Pero ella, codiciosa, no quiso bajar de las dieciocho monedas y el soldado no pudo calmar la sed de Jesús. Así que, cuando Cristo fue crucificado, la vieja quedó convertida en tórtola y condenada a repetir dekaocto, dekaocto (dieciocho, dieciocho) hasta el fin de sus días. Y Si alguna vez consiente en decir dekaepta (diecisiete) recobrará su forma humana. Pero si por terquedad, dice dekaennaea (diecinueve) entonces se acabará el mundo.

Y como yo no he oído a ninguna tórtola turca cantar “dekaennaea” estoy seguro que de la pandemia del coronavirus saldremos y volveremos a disfrutar de la familia, los amigos y, por supuesto, de la naturaleza que tanto nos ofrece.

En estos días de confinamiento desde “La Plazuela” intentaremos ayudar, dentro de nuestras posibilidades, al entretenimiento colectivo publicando artículos con periodicidad semanal hasta que vuelva la edición en papel. En mi caso como ya os podéis imaginar, escribiré de naturaleza.

Vista desde un balcón del interior de la calle San Roque de Sigüenza.

Mi idea es intentar mostraros desde algunas de las cosas que están sucediendo en nuestros bosques, campos, ríos, estanques, embalses, parques, jardines o huertas y que, por culpa del confinamiento debido al virus Covid-19, nos estamos perdiendo. De esta forma espero que el aislamiento se os haga más llevadero y os sirva para que la próxima primavera podáis disfrutar de estos espectaculares acontecimientos que nos brinda la madre naturaleza. Cuidaros y los que podías, porque no tenéis que ir a trabajar, quedaros en casa.