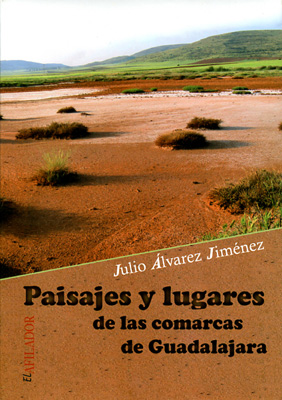

Tuve la fortuna de conocer Yosemite en los años noventa. Nuestro barranco de la gineta, del cárabo, de la gruesa tronca oquerosa, no tiene demasiado que ver con aquel lugar de la geografía norteamericana, pero hace unos días, paseando al borde de la cárcava, quizá por la concreta posición de las luces y las sombras, recordé el extraordinario paisaje del que constituyó el primer parque nacional del mundo. Bañado por la luz amarillenta del final de la tarde, empecé a recrearme en los paisajes californianos, pero pronto volví al terruño e, inmediatamente, era inevitable ante la visión extraordinaria de la hoz de Pelegrina –nuestro «pequeño Yosemite»–, apareció la imagen de Félix Rodríguez de la Fuente. Con él, también recordé a John Muir, defensor pionero de las sierras del oeste norteamericano. Y, como tantas veces, surgió un pensamiento ya antiguo. Y una pregunta: ¿sentirían Félix y John Muir el dolor de la belleza?

Es obligado citar aquí a Stendhal y su visita a Florencia, cuando casi cayó enfermo ante la contemplación artística de la iglesia de la Santa Cruz. Pero no, no me refiero a eso que es, digamos, lo obvio. Todo individuo humano es capaz de estimar lo bello; una superficie de agua con un bosque y unas montañas forman una imagen que ha de estar conectada con algo muy profundo de la psique de nuestra especie porque todos los humanos, y se han hecho pruebas en muchas culturas distintas, la reconocemos como algo bello. Y sin embargo, no serán muchos los que, desde niños, hayan experimentado lo que podemos llamar «el dolor de la belleza».

Félix fue un chico de pueblo cuya primera escuela fueron los parajes en los que iba a observar aves por los alrededores de su Poza de la Sal. Cazador durante toda su vida, nunca dejó su modalidad preferida, la cetrería. Sus conocimientos sobre entrenamiento de animales le resultaron esenciales para filmar todo lo que filmó, algo que ha sido criticado por ecologistas y animalistas actuales que, en definitiva, no han entendido nada: Félix tituló su programa estrella «El hombre y la Tierra», no «Los animales y la Tierra», lo cuál debiera ser pista suficiente. Colgó la escopeta, según dicen (no he encontrado la fuente directa), observando la mirada de una pieza de caza, paralizado ante la belleza que estaba a punto de destruir. En uno de sus mejores documentales, se le puede ver fascinado con el vuelo de su azor «Taiga», preocupándole muy poco que fuera un ave cautiva, coaccionada, entrenada para servir al capricho humano. Lo que parece obvio es que lo que él experimentaba observando a su «Taiga» no era sino el vibrar de la belleza pura: la del vuelo preciso entre las ramas de aquel animal acrobático y prodigioso, que, por otra parte, alimentaba y cuidaba con todo el cariño del mundo, por más que fuera a costa de cercenar su función esencial, como especie silvestre. No sabemos ni quizá sabremos si Félix sentía el dolor de la belleza, pero lo que parece bastante claro es que su motivación vital y profunda era la belleza natural en sí misma, no ningún movimiento ideológico que en aquellos momentos empezaban a despuntar con vocación más bien ambiental que naturalística.

El parque de Yosemite

Quizá el amable lector haya sentido alguna vez el dolor de la belleza. A John Muir se le desgajaba el alma –no me cabe ninguna duda– ante la caída estrepitosa de aquellos bellísimos colosos –las secuoyas gigantes californianas–, mordidas fatalmente por la sierra metálica. También chaval de pueblo (Dunbar, Escocia), Muir no cejó hasta conseguir que aquellos paisajes americanos que se habían constituido en parte de su ser a base de recorrerlos cientos de veces empezaran a ser respetados, hasta llegar a considerarse, hoy, patrimonio universal... sin duda, empujado, diríamos obligado, por el irresistible dolor de la belleza.

Cuando la escuela primaria ha sido la cárcava y el lirón careto de la vieja tronca, el recodo del río de la adolescencia, el pino inclinado que permitía trepar y las primeras ardillas y corzos en la Raposera, cuando lo ha sido la destrucción de tantos insignificantes rincones en los que empezamos a aprender la vida y que, en un instante del tiempo, rotunda y gratuitamente, desaparecieron para siempre de la existencia, que es decir del ser, entonces, solo entonces, el alma humana queda infectada para siempre por el dolor de la belleza. Algo que nada tiene que ver con la ñoñería, ni mucho menos con posturas ideológicas de origen urbano, es decir, remoto y ajeno. Se cuenta que Cezanne, y el ejemplo es válido como experto incuestionable en asuntos de belleza, en sus últimos años se alejaba cada vez más hacia el Este de su Aux-en-Provence, huyendo progresivamente de los efectos de la expansión urbana y de las muchedumbres, para poder encontrar, cada vez con más dificultad, esa belleza inmutable que inspiraba sus cuadros. Quizá Cezanne era simplemente un solitario. O quizá lo que le pasaba era que padecía el dolor de la belleza. Un sentimiento íntimo, una especie de maldición insoslayable que, si se tiene, y algunos lectores sabrán de qué estoy hablando, sirve esencialmente, en este mundo moderno contrario a la inmutabilidad, para sufrir.